鎏金舞马衔杯银壶

- 1970 年陕西西安南郊何家村出土,唐代银器

- 鎏金舞马衔杯纹壶为白银质地,通高 14.8 厘米,口径 2.3 厘米,腹长径 11.1 厘米、短径 9 厘米,壁厚 0.12 厘米,重 549 克;仿照西域游牧民族装水用的皮囊壶和马镫的形状综合制造,鎏金的提梁位于扁圆形壶身上部,提梁之前是斜向上的小壶口,壶口上倒扣莲花瓣形壶盖。另外,盖纽上还系有一条 l4 厘米长的麦穗式银链,套连于提梁的后部,以防止壶盖脱落遗失

- 是盛唐时期工艺品的典型代表,同时也反映了汉族与少数民族的文化交流

- 现藏于陕西历史博物馆,于 2002 年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

何家村遗宝,是在陕西西安南郊何家村唐长安城兴化坊内发现的一处唐代窖藏。在两个高 65 厘米、腹径 60 厘米的巨瓮和一件高 30 厘米、腹径 25 厘米的大银罐中,贮藏了金银器、玉器、银饼和药材等千余件 何家村唐代窖藏共出土文物 1000 多件,包括金银器皿 271 件,银铤 8 件,银饼 22 件,银板 60 件,金、银、铜钱币 466 枚,玛瑙器 3 件,琉璃器 1 件,水晶器 1 件,玉带 10 幅,玉臂环 1 对,金饰品 13 件,另有金箔、玉材、宝石等。其中被定为中国国宝级文物的有 3 件,定为中国国家一级文物的有数十件,同时也是钱币收藏史上一次空前的大发现

镶金兽首玛瑙环

- 1970 年 10 月在陕西省西安市南郊何家村出土,唐代玉器

- 唐兽首玛瑙杯高 6.5 厘米,长 15.6 厘米,口径 5.6 厘米,杯体为角状兽首形,兽双角为杯柄,嘴部镶金帽,眼、耳、鼻皆刻划细微精确;唐兽首玛瑙杯上口近圆形,下部为兽首形,兽头圆瞪着大眼,目视前方

- 唐兽首玛瑙杯是至今所见的唐代唯一一件俏色玉雕,是唐代玉器做工最精湛的一件,也是唐代中外文化交流的产物

- 现收藏于陕西历史博物馆,于 2002 年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

三彩釉骆驼载乐陶俑

- 1957 年出土于陕西省西安市鲜于庭诲墓,唐代陶器

- 骆驼通高 48.5 厘米、乐俑高 11.5 厘米。骆驼直立于长方形底板上,昂首张口,舌尖上卷,两耳竖起,作仰天嘶鸣状。驼背上有七个手持各种乐器的乐偏,相背盘腿而坐,他们头上均戴皂丝幞头,腰系宽带,眉目清晰,神态各异,手中分别持笙、筛、琵琶、竖琴、笛、拍板、排箭作奏乐状。在七个乐俑中间,有一亭亭玉立的女子,身穿绿彩交衿长袖衫,着白底蓝花曳地长裙。发髻梳于额前,眉目清秀,神态自如,右手上举至胸前,左臂下垂手微上翘,双手藏于袖内,作歌舞状。

- 再现了古丝绸之路上的骆驼乐队和驼上舞台的状况,是中国与西域异族,异国人民之间长期物质和文化交流的结晶,也是唐代雕塑艺术的杰作。对研究唐代的音乐舞蹈及与西域文化交流等方面提供了珍贵的实物资料

- 现收藏于陕西历史博物馆,于 2013 年列入《第三批禁止出境展览文物目录》

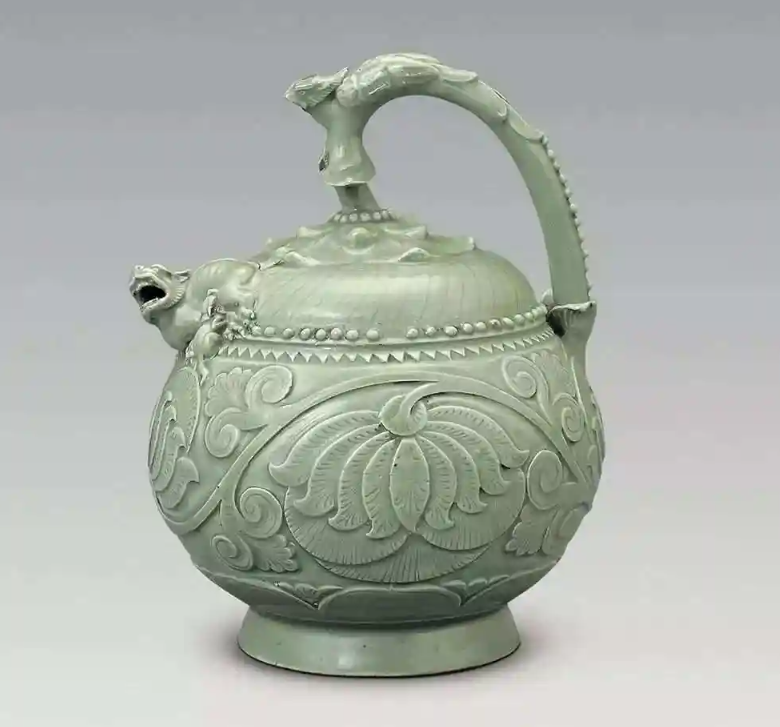

耀州窑青瓷倒装壶

- 1968 年出土于陕西彬县,宋代瓷器酒具

- 壶体通高 19 厘米,腹径 14.3 厘米,整体呈梨形,施青釉,采用捏塑、剔刻、模印等工艺装饰;壶顶设飞凤式提梁,凤首与母狮流相对,母子狮造型生动,母狮口部作壶流;腹部饰缠枝宝相花纹及仰莲纹,纹饰凸起,刻工犀利流畅

- 由于该壶无口无盖,只在壶底中央有一梅花形注口,使用时须将壶倒置,酒由壶底梅花孔注入壶腹,故名“倒装壶”;倒置时酒液经底部注口流入腹内,正置后因内部漏注隔离装置控制液面高度,酒液不会外溢

- 其设计融合实用性与艺术性,展现了耀州窑制瓷工艺的高超水平。同类型器物在日本出光美术馆亦有收藏

- 现收藏于陕西历史博物馆,于 2013 年列入《第三批禁止出境展览文物目录》

利用连通器原理实现注酒功能:壶内置漏注与梅花孔衔接,酒通过漏注流入壶内,利用连通器内酒面等高的原理,由中心漏注来控制酒面,流下有同样的隔离装置,倒置时酒不致外溢,若外溢则表明酒已经装满。同样,将壶正置或倾斜倒酒时,因壶内中心漏注的上孔高于最高酒面,底孔也不会漏酒

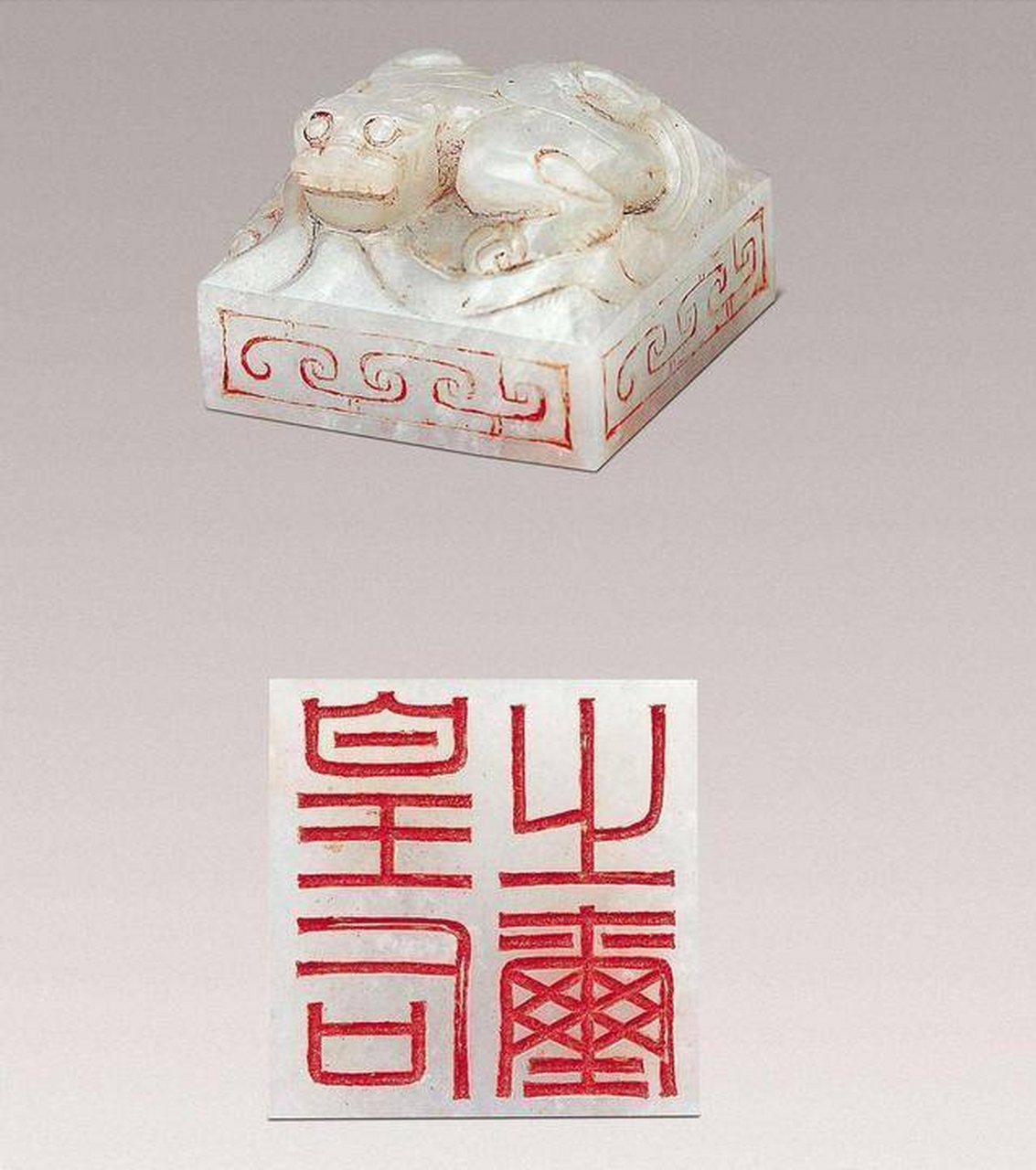

西汉吕后之玺

- 1968 年在陕西省咸阳市韩家湾公社出土,西汉玉器

- 正方形,2.8 厘米见方,通高 2 厘米,重 33 克,以新疆和田羊脂白玉雕成,玉色纯净无瑕,晶莹润泽,玺钮为高浮雕的匍匐螭虎形,形象凶猛,体态矫健,玺面阴刻篆书“皇后之玺”4 字

- 汉代皇后玉玺的唯一实物资料,对研究秦汉帝后玺印有着十分重要的价值

- 现收藏于陕西历史博物馆,于 2013 年列入《第三批禁止出境展览文物目录》

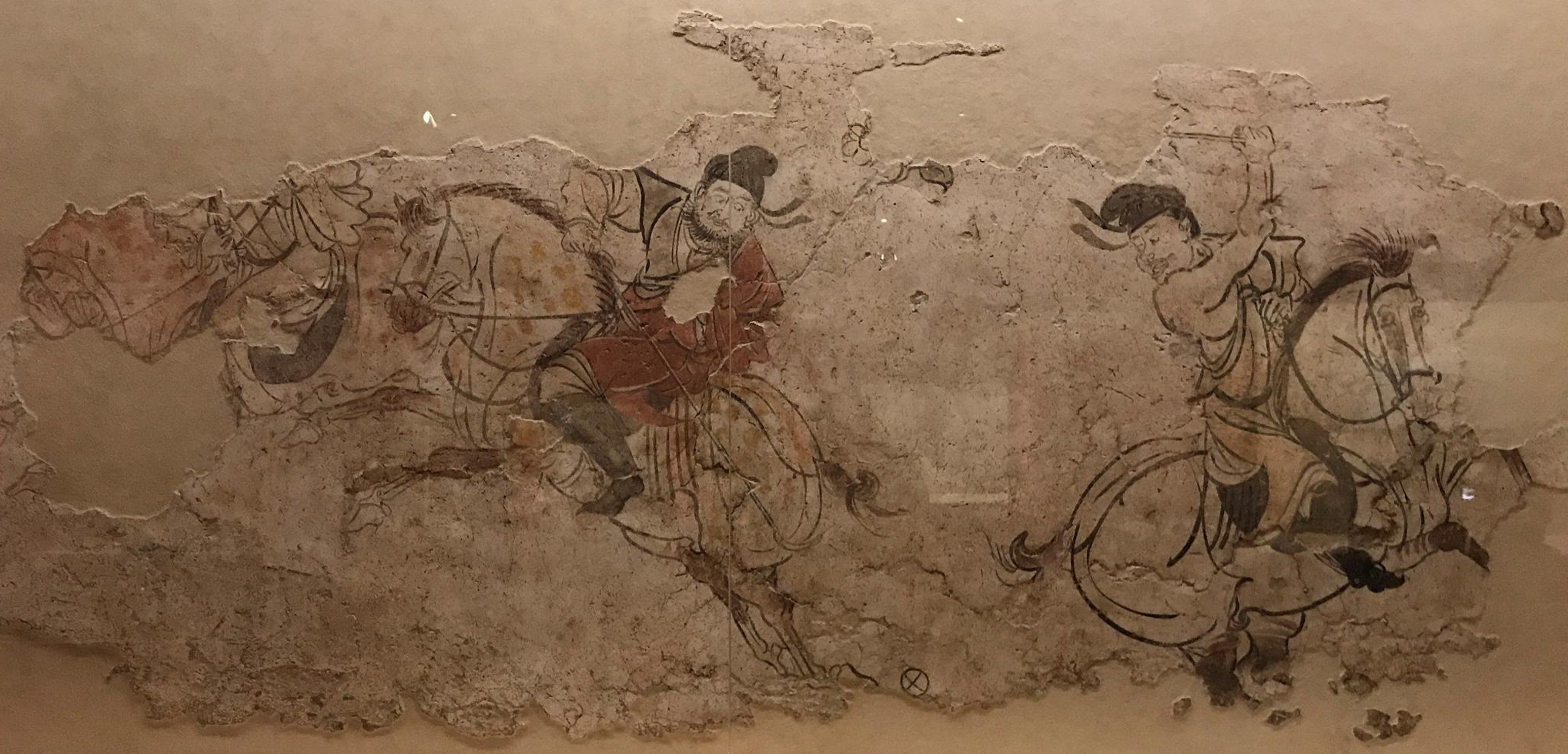

彩绘打马球图

- 1971 年至 1972 年陕西乾县章怀太子李贤墓出土,墓葬壁画

- 壁画全长 8.2 米,由五块拼接构成,以唐代宫廷马球运动为主题;画面描绘二十余名骑手着窄袖袍、戴幞头,持偃月形鞠杖争夺马球。中心五人争抢瞬间极具张力:左骑反身击球,骏马腾跃,其余四人策马疾驰,人物动态凸显竞技速度

- 背景以粗犷笔法勾勒山峦古树,与细腻的人物线条形成疏密对比。壁画完整呈现唐代马球服饰、器具特征,为研究该运动的重要实物史料,亦是现存最早的马球运动图像记录

- 现收藏于陕西历史博物馆,于 2013 年列入《第三批禁止出境展览文物目录》

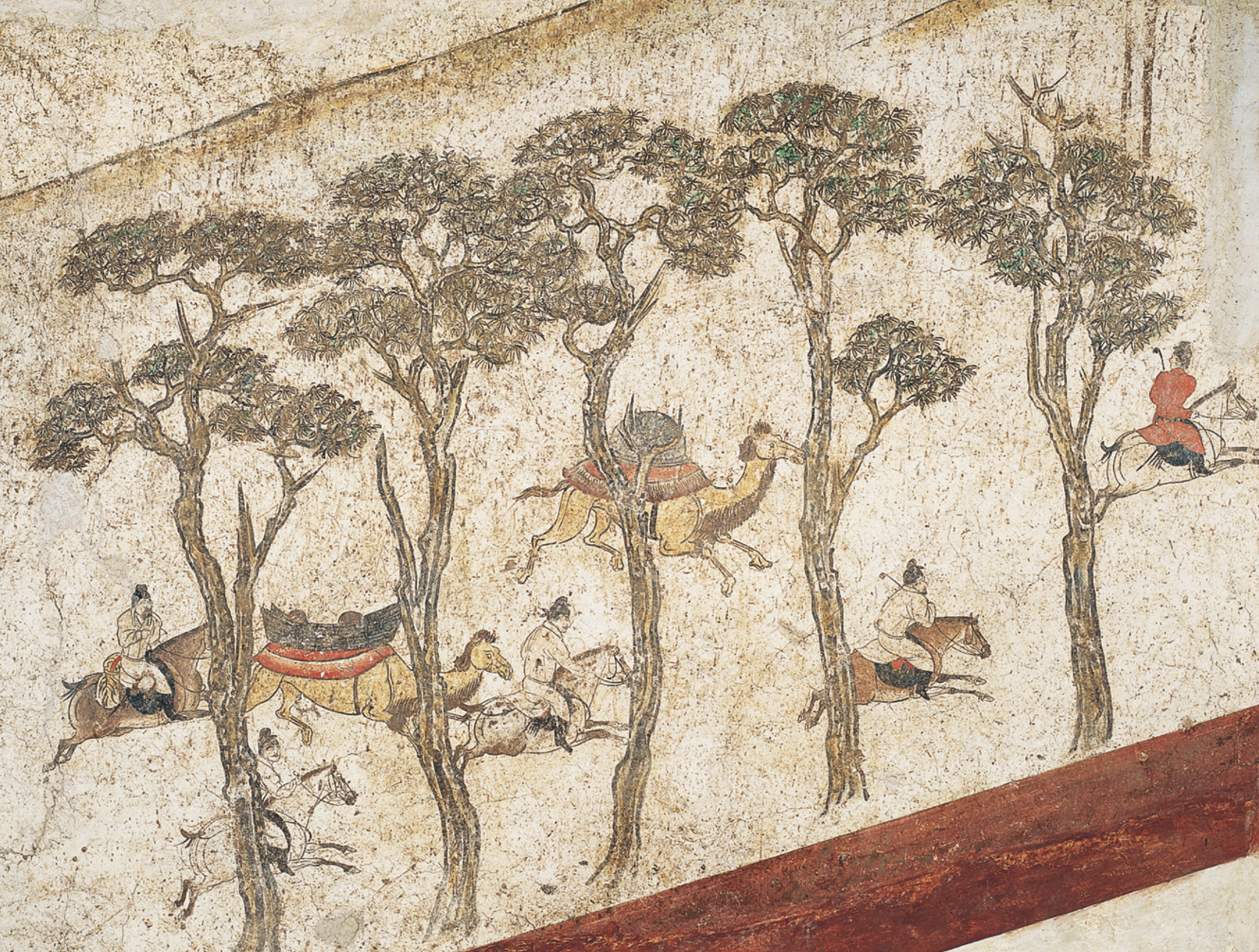

彩绘狩猎出行图

- 1971 年陕西乾县章怀太子李贤墓出土,墓葬壁画

- 壁画全长 890 厘米,生动展现了唐代贵族狩猎场景,画面包含 46 位骑马人物与 2 匹骆驼,主体队伍呈行进式构图,马匹姿态各异形成动态韵律;构图采用散点透视法布局,背景点缀远山树木,空间处理体现唐代绘画特征

- 唐代墓室壁画中尺幅最大的狩猎题材作品,对于研究唐代鞍马画技法具有标本意义

- 现收藏于陕西历史博物馆,于 2013 年列入《第三批禁止出境展览文物目录》

彩绘阙楼仪仗

- 1971 年陕西乾县懿德太子李重润墓出土,墓葬壁画

- 阙楼仪仗图共两幅,内容相同,分别绘于唐懿德太子墓墓道东壁和西壁。均高 296—420cm,宽 976—928cm,揭取时被对应分为四小幅。画面壮阔,人物众多,以山为背景,绘城墙、阙楼和即将出城的仪仗队

- 画面颜色以赭色(艳红色)为主,绿色为辅,红、黄、青色点缀其间,体现了盛唐时期绘画技巧的高超水平;人物的造型,衣纹的组织,线条的勾勒,都十分完美。是唐代壁画中场面最大的传世作品

- 现收藏于陕西历史博物馆,于 2013 年列入《第三批禁止出境展览文物目录》

彩绘宫女壁画图

- 1960 年出土于永泰公主李仙蕙墓,墓葬壁画

- 壁画高 177 厘米,宽 198 厘米,以流畅线条勾勒九位宫女队列。人物或持莲花型高足杯、或托方形盘,帔帛垂曳及地,裙裾层叠交掩。队列末尾宫女体态呈 S 形曲线,通过肩部倾斜与胯部扭转形成韵律感,被日本学者誉为“东方最美女性”

- 壁画采用写实性线条技法,兼具力度与飘逸感,是研究唐代服饰制度的重要实证,亦为影视剧服装设计提供原型参考

- 现收藏于陕西历史博物馆,于 2013 年列入《第三批禁止出境展览文物目录》

错金银青铜车马

- 1980 年 12 月出土于秦始皇陵封土西侧陪葬坑,秦代青铜器(秦陵二号铜马车)

- 该车按秦代真人车马 1/2 比例铸造,属单辕双轮“安车”类型,四马分服马与骖马系驾,总重 1241 千克,通长 317 厘米,车体采用青铜分步铸造,结合镶嵌、焊接、子母扣等工艺组装而成;铜马车分为前御室与后乘舆,前室设御官俑,后室配可开闭门窗及镂空窗扇,舆壁饰彩绘云纹、夔龙纹等图案。四马通体白色,高约 90-94 厘米,颈部装有胁驱与缰绳装置以控制驾引

- 其制作涵盖嵌铸、包铸、铸焊等工艺,彩绘摹写原材质纹理,结构精密复杂。是中国考古史上出土的体型最大、结构最复杂、系驾关系最完整古代车马,被誉为“青铜之冠”,在中国和世界冶金史与金属制作工艺史上均占有重要地位

- 现收藏于秦始皇帝陵博物院,于 2002 年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

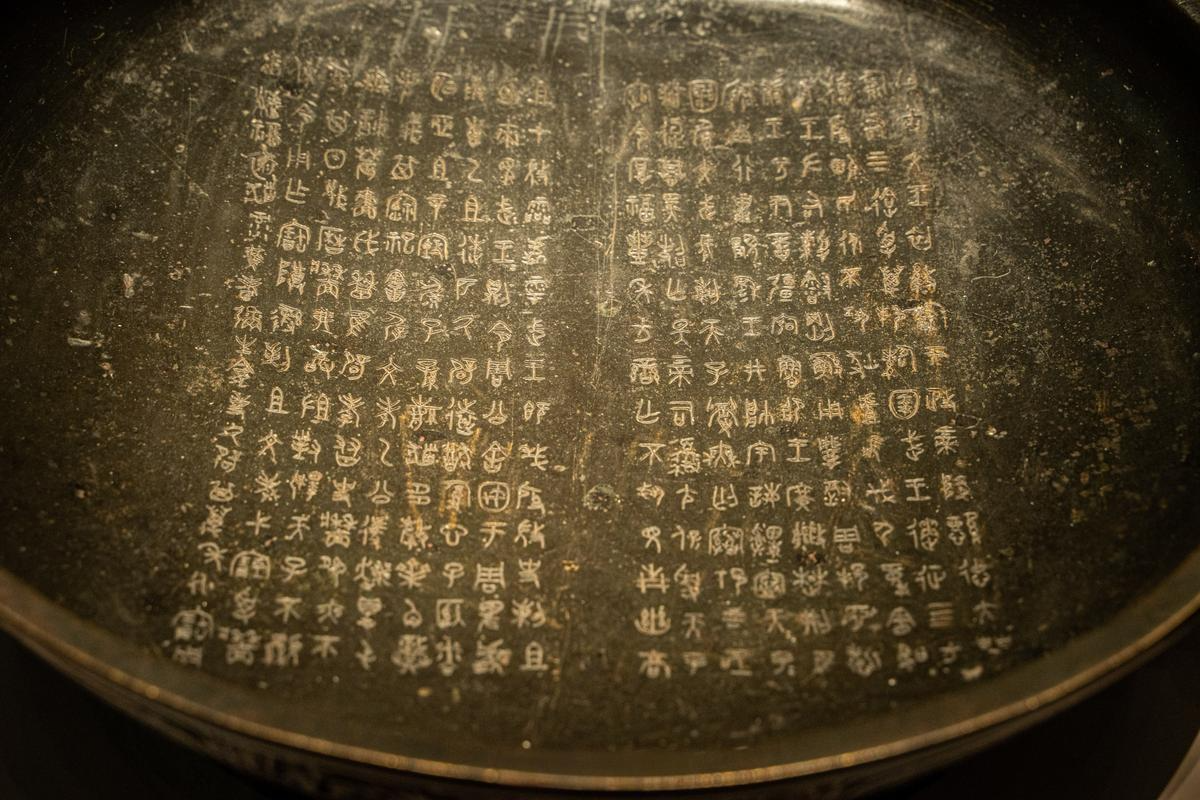

史墙盘

- 1976 年出土于陕西扶风(今宝鸡市扶风县),西周铜器

- 墙盘型巨大,底部铸有铭文284字,腹和圈足分别饰凤纹和兽体卷曲纹,雷纹填地,圈足有折边。铭文前段颂扬西周文、武、成、康、昭、穆、共(恭)七代周王的功绩,后段记叙微氏家族高祖、烈祖、乙祖、亚祖、文考和做本盘者自身六代的事迹

- 墙盘所记述的周王政绩与司马迁的《史记·周本纪》中的内容非常吻合,关于微氏家族发展史部分的内容则并不曾见于已知的文献,填补了西周国史微子家族的一段空白,属于重要的历史资料,又称“青铜史书”

- 现收藏于宝鸡周原博物院,于 2002 年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

逨(lai)盘

- 2003年1月19日陕西省宝鸡市眉县常兴镇杨家村出土,西周青铜器

- 逨盘通高20.4厘米,口径53.6厘米,圈足直径41厘米,腹深10.4厘米,兽足高4.2厘米。盘为盛水器,一般与匜配套使用。为方唇,折沿、浅腹、附耳、铺首,圈足下附四兽足。腹及圈足装饰窃曲纹,辅首为兽衔环;盘内底铸铭文21行,约360字,记载了单氏家族8代人辅佐西周12位王(周文王至周宣王)征战、理政、管治林泽的历史

- 对西周王室变迁及年代世系有着明确的记载,第一次印证了《史记·周本纪》所记西周诸王名号,对夏、西周断代工程所拟的西周宣王年表做出了检验;对西周史的研究都将产生较深远的促进作用,又称“中华第一盘”

- 现收藏于宝鸡青铜器博物院,于 2013 年列入《第三批禁止出境展览文物目录》

兽面纹五耳圆鼎

- 1979年出土于陕西淳化县,西周青铜器,又称淳化大鼎

- 淳化大鼎通高122厘米,口径83厘米,重226千克。平沿方唇,上有两立耳,腹壁较直,与三足相对应。鼎腹中部加饰三环状耳,环耳作立兽状,三足呈柱足状,上粗中细,下转蹄形。鼎耳外侧饰有相向的龙,均以细雷纹填地。口沿下铸有两两相对之夔龙六条,中间隔有一道短扉楞;主体纹饰外用雷纹填地,鼎足上部空陷,底内形成3个直径约17厘米的圆窝

- 迄今所见西周青铜器中最大、也是圆鼎中最大者。是显示了中国古代劳动人民卓越的艺术造诣

- 现收藏于陕西咸阳淳化县博物馆,于 2002 年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

何尊

- 1963年出土于陕西省宝鸡市宝鸡县(今陈仓区)贾村镇,西周青铜器

- 何尊高38.5厘米,口径28.8厘米,重14.6公斤。圆口棱方体,长颈,腹微鼓,高圈足。腹足有精美的高浮雕兽面纹,角端突出于器表。体侧并有四道扉棱。造型浑厚,工艺精美。 尊内底铸有铭文12行、122字,现存119字(破洞处损泐约3字),其中记录了周成王对其父武王举行盛大的祭祀,并在京宫大室中对宗族小子何进行训诰和赏赐

- 何尊底部铸有122字的铭文,其中“宅兹中国”就是“中国”一词迄今发现的最早的文字记载。这也被视为何尊的最大价值

- 现收藏于宝鸡青铜器博物院,于 2002 年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

㝬(hu)簋

- 1978年5月陕西扶风(今宝鸡市扶风县)齐村出土,西周厉王时期青铜器,又称胡簋

- 簋通高59厘米,口径43厘米,腹深23厘米,重60公斤;器型为方底座,圆形腹,高圈足,凤鸟形双附耳;宝物上圆下方,象征“天圆地方”;内有铭文12行124字,制作于厉王十二年,是周原厉王为祭祀先王而自作的一篇祝词。

- 当前研究西周时期的礼教,祭祀制度,以及商周青铜器的制造工艺、材料、装饰、文字等各个方面提供了宝贵的物证和信息,具有极其重要的美术考古价值;是存世商周青铜簋中最大的一件,堪称“簋王”

- 现收藏于宝鸡青铜器博物院,于 2013 年列入《第三批禁止出境展览文物目录》

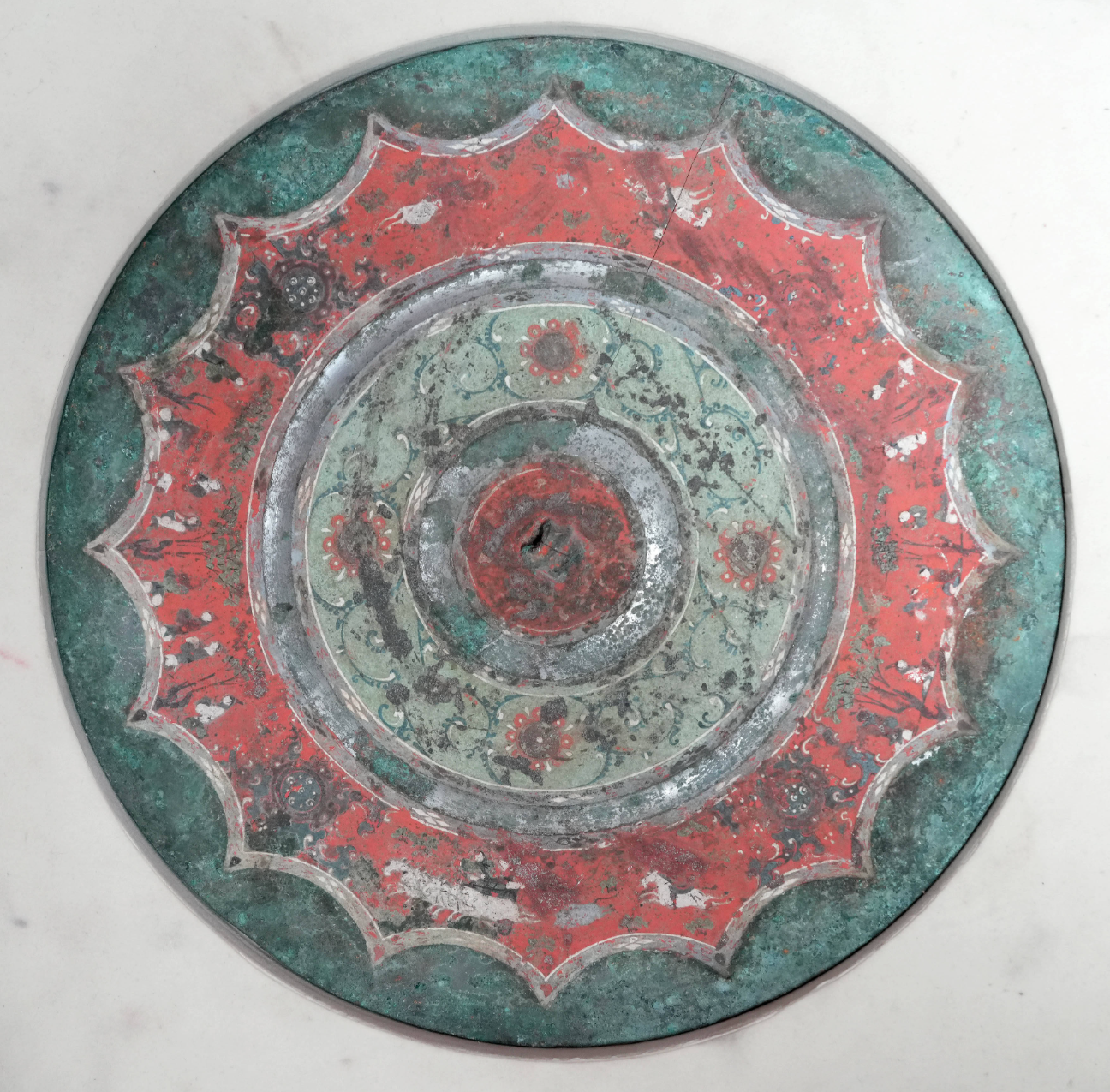

彩绘人物车马青铜镜

- 1963年9月于陕西省西安市红庙坡村西汉墓出土,西汉早期的连弧纹彩绘镜

- 镜直径27.5厘米,是以“出行”“狩猎”为主题的彩绘镜,描写了西汉贵族恣情享乐的生活场景,出自西汉帝都。西汉彩绘人物车马镜形制圆形,弦钮,圆钮座,座底涂有朱红色,钮为三轮覆瓦纹,镜背饰红、绿、黑四色彩绘

- 彩绘铜镜较少见,西汉彩绘人物车马镜的出现应当和仿铜陶礼器的彩绘之风有密切的关系,反映了汉代贵族谒见、宴享、狩猎、归游(对应四组画面)的生活,是研究汉代社会生活和汉代装饰画的真实资料

- 现收藏于西安博物院,于 2013 年列入《第三批禁止出境展览文物目录》

茂陵圆雕石刻

- 分布汉武帝茂陵陪葬墓霍去病墓墓前及墓四周的16件石雕

- 石雕共16件,其中人和动物造型的石雕为“马踏匈奴”、“跃马”、“卧牛”、“卧马”、“伏虎”、“野猪”、“怪兽吃羊”、“人与熊”、“石人”、“卧象”、“蛙”、“鱼”(一对)、“蟾”等14件,石刻文字“左司空”、“平原乐陵宿伯牙霍巨益”两通

- 石刻题材多样,雕刻手法十分简练,造型雄健遒劲,古拙粗犷,是中国迄今为止发现的时代最早、保存最为完整的大型圆雕工艺品,也是汉代石雕艺术的杰出代表,在中国美术史上占有重要的地位

- 现收藏于陕西茂陵博物馆,于 2002 年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

昭陵六骏石刻

- 陕西省咸阳市礼泉县唐太宗昭陵北司马门内的6块大型浮雕石刻

- 石刻是为纪念六匹随唐太宗征战疆场的战马而刻制的。传为当时工艺家阎立德、画家阎立本所作。唐昭陵六骏石刻采用高浮雕手法,六骏每件宽约204厘米,高约172厘米,厚约40厘米,均为青石质地

- 六骏浮雕在形象塑造上通过现实主义的写实手法,客观描绘对象,其严格程度相当惊人;雕刻手法将现实主义和浪漫主义手法相结合,使“昭陵六骏”最终成为中国古代石刻艺术史中的珍品

- 现收藏于西安碑林博物馆,其中“青骓”“什伐赤”“白蹄乌”“特勒骠”四骏于 2013 年列入《第三批禁止出境展览文物目录》

昭陵六骏指的是曾经跟随唐太宗李世民屡立战功、出生入死的六匹战马,即白蹄乌、特勒骠、飒露紫、青骓、什伐赤、拳毛騧;其中飒露紫和拳毛騧目前仍流失海外,现藏于美国宾夕法尼亚大学博物馆

大秦景教流行中国碑

- 于唐建中二年(781年)在长安大秦寺落成

- 碑由上中下三部分组成:中为碑身,上有盘龙浮雕之碑额,下有龟座。碑质为黑色石灰岩,顶呈半圆状,上部较尖;大秦景教流行中国碑高279厘米、宽99厘米,除刻有1780个汉字碑文外,在碑文下方和左右碑侧,还刻有许多叙利亚文;碑文大致分为三个部分:第一部分是景教的教义等;第二部分是景教传入中国的过程和一百多年的发展,是最核心的内容,也是最有价值的内容;第三部分主要是歌颂伊斯,他相当于长安地区的主教,在朝廷任三品官员,对景教发展起到相当大作用

- 世界考古发现史上最负盛名的“四大石碑”之一;中西文化交流及早期基督教传入中国的最早见证物,且具有唯一性,是研究中国古代基督教早期传播必不可少的考据文献,被誉为“中国基督教之昆仑”,也是研究中西交通史、文化艺术交流的珍贵资料;对研究中国古代的宗教文化有着重要意义;书法秀丽而劲健,研习书法的上好范本之一

- 现收藏于西安碑林博物馆,2002年1月被国家文物局列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

蒲牢钮景龙青铜钟

- 唐代为景龙观所铸之青铜钟,又称“景云铜钟”

- 钟高247厘米,腹围486厘米,口径165厘米,重6吨。钟用铜锡合金铸成,铸造时分为5段,共26块铸模,钟体可见铸模痕迹。钟形上锐下侈,口为六角弧形。钟身有可调节音律的“蒲牢”形钟乳32枚,钟声纯美优雅,清脆洪亮;钟身正面有骈体铭文一段,共292字,字体为稍参篆隶的楷书。内容是宣扬道教教义,阐述景龙观的来历、钟的制作经过以及对钟的赞扬

- 此铭文由唐睿宗李旦亲自撰文并书写,是李旦传世极少的珍贵书迹;铸工技巧娴熟,雕工精细,纹饰精美,线条流畅,钟声清晰宏亮,音质优美,显示了唐代高超的冶铸技术。号称“天下第一名钟”

- 现收藏于西安碑林博物馆,2002年1月被国家文物局列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

鎏金迎真身银金花双轮四股十二环银锡仗

- 1987 年 4 月出土于陕西宝鸡法门寺地宫后室,唐代佛教法器文物

- 唐懿宗于咸通十四年(874 年)为迎送佛骨舍利敕造的皇家礼器,全长196.5厘米,重2390克,采用金银鎏金工艺打造;该锡杖杖首为四股双轮十二环结构,装饰有忍冬花纹、流云仰莲纹及智慧珠造型

- 现存体积最大、工艺最精的古代锡杖,其四股双轮十二环形制为全球孤例;兼具驱虫防身等实用功能与佛教威仪象征意义;符合《锡杖经》中佛教最高等级法器的形制标准;唐代金银器工艺巅峰之作,其錾刻、鎏金、焊接等技术达至毫米级精度

- 现藏于法门寺博物馆,2002年1月被国家文物局列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

八重宝函

- 1987 年 5 月出土于陕西宝鸡法门寺地宫后室,唐代金银器

- 唐懿宗赐赠金银器,是供奉佛祖释加牟尼真身佛指舍利的一套盒函,由八层构成,故称“八重宝函”;函内盛放着一枚供奉舍利,最外层是一个檀香木函,里面套装着三个银宝函、两个金宝函、一个玉石宝函和一座单檐四门纯金塔,但因最外层为檀香木银棱盝顶宝函出土时已残朽,故只见七重

- 宝函做工精细、造型优美,世所罕见;是佛教密宗内蕴的深刻表现,是密宗文化艺术史的一幅剪影;宝函充分体现了中国传统设计文化中的器以载道的设计理念,其造型和纹饰反映出了那一时期或地域的文化面貌

- 现藏于法门寺博物馆,2002年1月被国家文物局列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

鎏金铜浮屠

- 1987 年 5 月出土于陕西宝鸡法门寺地宫后室,唐代金银器

- 浮屠通高53.5厘米,底座长宽各28厘米,二层长宽各24厘米,三层长宽各19厘米,房檐长宽各23.51厘米,重7.4千克。为模铸成型,精致玲珑,四角正方形亭单层阁式,分为塔基、塔身、塔刹三部分。内盛放鎏金伽陵频迦鸟纹银棺一枚。第四枚佛指舍利就在鎏金伽陵频迦鸟纹银棺的棺盖内

- 铜浮屠气象十分庄严、写实,是中国古代高超手工技艺的绝妙佳品,也是唐代法门寺木塔的原型;今之宝鸡法门寺博物馆内的主体建筑——珍宝阁,就是仿照鎏金铜浮屠的式样建造的

- 现藏于法门寺博物馆,2002年1月被国家文物局列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》